01被せ物が合っていない事により起こる重大なトラブル

この被せ物治療のことを歯科専門用語では『補綴治療』といいます。

「補綴(ほてつ)」とは、見た目やかみ合わせを、クラウン(被せ物)やインレー(詰め物)、ブリッジ、入れ歯などの人工の歯で補うことです。

この治療の歴史は紀元前2,000年~1,000年まで遡ります。

この時代の、エトルリア人の墓地から入れ歯が発掘されたこともあるそうです。また、日本においては奈良時代から入れ歯があったといわれていますので、昔から行われてきた治療法です。

しかし、この補綴(ほてつ)治療で多く起こるトラブルがあります。

『折角入れた、被せ物(クラウン)がとれてしまった。』

『被せ物(クラウン)をした歯が、さらに悪化してしまった。』

などです。

実は、これらは『被せものが歯に合っていない』ことに起因する事がとても多いのです。

02肉眼ではピッタリ合わせることができない

肉眼にて、被せ物・詰め物(クラウン・インレー)をピッタリ合わせる技術は、どんなに視力が良い歯科医でも難しいのです。

なぜなら、よく『見えない』からです。

狭く暗い口腔内では、そのほとんどが手探りに近い状態です。削った歯に寸分の狂いもなくピッタリの被せ物を施す技術があるのであれば、それは神様の域に近いでしょう。

肉眼では不可能と言えます。

被せ物・詰め物治療を行っても、削った歯と被せ物(クラウン)の間に隙間が残ると、そこから細菌は容赦なく進入します。

そして、知らず知らずのうちに、被せた歯の内部で細菌が繁殖してむし歯が再発します。これが、『被せもの(クラウン)をした歯が、また悪化してしまう』原因の一つです。

日本の歯科医療では、むし歯の再治療の多くは、これらが原因となるむし歯の再発であると言われています。

03被せ物をピッタリ合わせるために歯科用顕微鏡を使う

歯科用顕微鏡は、肉眼の約20倍の倍率まで拡大して患部を映し出しますので、必要最小限の範囲を削ることができます。さらに、歯の凹凸が出来るだけ少ないよう滑らかに仕上げることができます。凸凹した物にピッタリ合うものを作るのは、とても難しいことですがとても重要な処置でもあります。

そして、滑らかに削った面が分かるように正確な歯型を採ることもとても重要なステップです。

通常の歯肉は歯と寄り添っているので、そのまま歯型を採ると歯肉とはの境目が分かりません。

そこで歯肉と歯の間に一時的に細い糸を差し込んで歯肉を押し広げて、その境目が明瞭になるようにします。

この処置は数十秒間の間に行う必要があるので精密な処置を、しかも素早く行う必要があります。顕微鏡を使うことに習熟していないと行えない処置です。

近年はデジタルスキャナーを用いた型採りも普及し始めていますが、当院では敢えて未だ導入せず、数十年の確実な実績があるシリコン材料を用いた型採りをしています。

それは、現在のデジタルスキャナーでは我々が求めている高精度の被せ物を作ることには、未だ不十分だと考えているからです。

(日進月歩で進歩するこれからの技術革新に期待しているところです。)

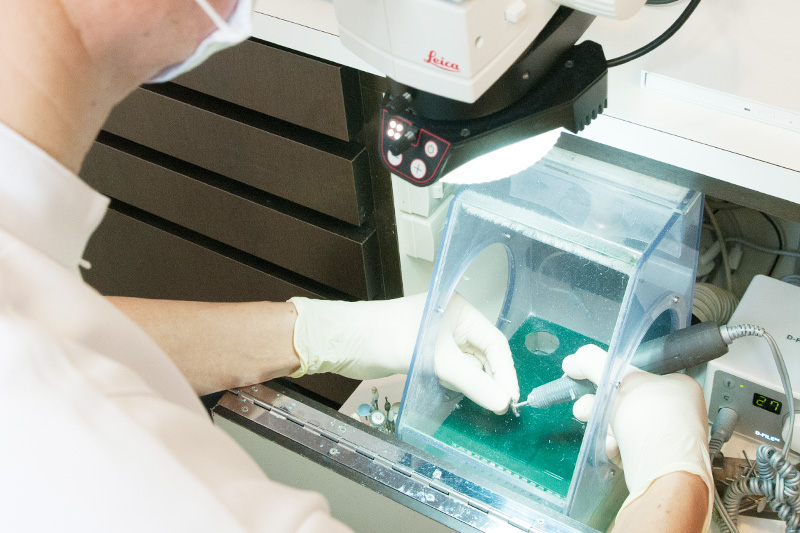

さらに、被せも物を作る歯科技工士も、もちろん顕微鏡を使い精緻な工程を積み重ねてピッタリした被せ物(クラウン)を作ります。

このような土壌を作る事で、寸分の狂いも無い、ピッタリした被せ物(クラウン)を合わせることができるのです。

- 削るときも精密に。

- 型採りも精密に。

- 歯科技工も精密に。

これら全ての処置が精密に行われることで、ピッタリ合った被せ物ができあがります。

一つでも要素が欠けたら、絶対にピッタリした被せ物はできません。

被せ物治療時には、セラミック、ゴールド、ジルコニアなどの材料の違いばかりに注目されがちです。

もちろん、材料の違いも重要ですが、それ以上に重要なことは、全ての処置を精密に積み重ねることができるかどうかです。

そうすることにより、隙間からの細菌を遮断し、歯磨きの際にも磨き易い、長持ちする歯をつくり上げることができるのです。

当院を見学された皆様の

当院を見学された皆様の